Audio: Veuve, pauvre et insignifiante

Deux adversaires inégaux

Equipment, armement et effectifs

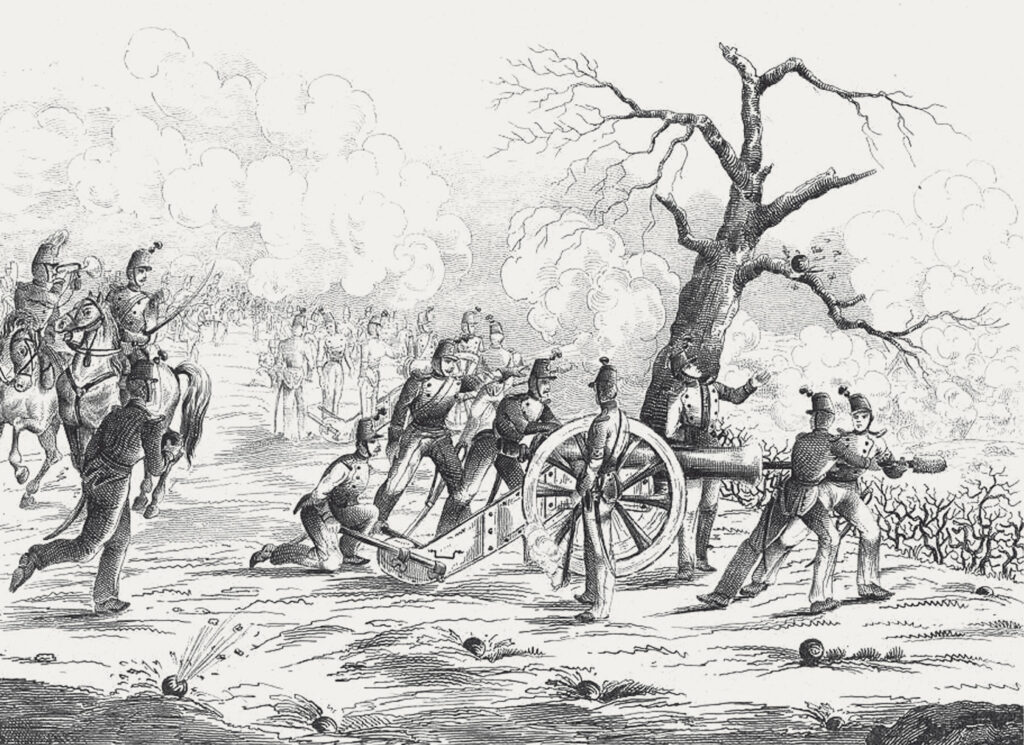

La guerre du Sonderbund compte relativement peu de morts, en grande partie à cause des armes utilisées. Les «armes lourdes» (canons), tirées par des chevaux, font feu à vue.

À une distance moyenne de 300 mètres, seuls 15 % des tirs atteignent leurs cibles, limitant ainsi l’efficacité de l’artillerie. À Gisikon, par exemple, les quelque 1000 coups de feu tirés par les troupes du Sonderbund ne font que trois morts et cinq blessés. Si les armes à projectiles explosant à l’impact existent déjà, le Général Dufour refuse d’y recourir, notant dans son journal vouloir limiter au minimum les destructions et la violence.

L’armée du Sonderbund recourt au landsturm

En termes d’organisation et de tactique, l’écart entre les adversaires est considérable. Avec quelque 99 000 soldats fédéraux pour environ 79 000 hommes côté Sonderbund, les effectifs semblent similaires. Mais 50 000 d’entre eux viennent du landsturm, avec pour mission de renforcer les troupes du Sonderbund: s’ils sont motivés, ces hommes ne sont ni aussi bien armés ni aussi bien entraînés que les soldats des troupes fédérales.

Le déséquilibre est encore plus flagrant dans l’artillerie: les troupes du Général Dufour possèdent 172 pièces contre 88 canons et obusiers pour celles du Général von Salis Soglio.

La cavalerie joue un rôle mineur dans les deux camps, représentant moins de 2 % des effectifs des troupes fédérales avec environ 1700 hommes tandis que le Sonderbund ne compte qu’un seul escadron d’environ 90 cavaliers pour défendre le quartier général à Lucerne.

Le tribut humain

Morts, blessés et assistance médicale

En 1847, la guerre du Sonderbund fait une centaine de morts et quelque 500 blessés parmi les 178 000 soldats déployés sur le terrain.

La prise en charge des blessés est un défi en raison des moyens limités de la médecine de l’époque. Les connaissances sur l’infection et la guérison des plaies sont rudimentaires et le transport des blessés n’est ni prévu ni organisé à grande échelle. Les soins dépendent des troupes elles-mêmes et les morts sont ramenés chez eux ou enterrés sur place.

Les troupes fédérales, organisées selon un principe datant de 1798, ont un médecin de l’armée responsable des interventions de guerre au niveau cantonal. Chaque bataillon a un chirurgien avec le grade de capitaine et deux auxiliaires. En théorie, chaque division dispose d’un hôpital de campagne. Mais la guerre du Sonderbund révèle de graves lacunes: pour l’ensemble des troupes fédérales, soit environ 100 000 hommes, il n’y a que 110 ambulanciers, la plupart à peine formés. Les quelque 380 médecins et auxiliaires médicaux au sein des bataillons représentent seulement 0,5 % de l’effectif total. Par ailleurs, moyens de transport et matériel font défaut.

Il faut attendre 1863 et l’initiative du Suisse Henry Dunant pour voir se former à Genève un Comité international de secours aux militaires blessés (futur Comité international de la Croix-Rouge). Cette organisation a pour mission de créer des sociétés d’assistance dans tous les pays, de prendre en charge les blessés de guerre et de garantir au personnel médical l’accès au champ de bataille. Aujourd’hui encore, la mission de la Croix-Rouge est de protéger et de soutenir les victimes des conflits armés.

Guillaume Henri Dufour, général des troupes fédérales pendant la guerre du Sonderbund, est l’un des cinq membres fondateurs et premier président de la Croix-Rouge.

Références et lectures conseillées

Altermatt Leo, Miscellen: Der Kanton Solothurn im Sonderbundskrieg, zwei Briefe, in: Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, Nr. 26, 1953, online: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=jsg-003%3A1953%3A26%3A%3A528.

Blog Nationalmuseum, Meyer Benedikt, Tutti Fratelli: https://blog.nationalmuseum.ch/2019/09/dunant-und-das-rote-kreuz/ (Stand: 1.9.20, Zugriff: 26.1.23).

Bossard-Borner Heidi, Interview vom 2. Dezember 2022 mit dem Büro für Geschichte.

Gernet Hilmar, Luzerns heiliger Krieg. Eine historische Reportage zum Sonderbundskrieg 1847 und den Gefechten auf Luzerner Bodern, Hitzkirch 1997.

HLS, Genietruppen: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008581/2006-11-28/.

HLS, Rotes Kreuz: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025812/2016-06-27/.

HLS, Sanität: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/046507/2012-01-06/.

HLS, Sonderbund: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017241/2012-12-20/.

HLS, Uniformen: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008586/2014-01-14/#HDieEntwicklungbis1848.

Lippert Hans, Wundatlas. Geschichte der Wundheilung, 2. Auflage, Leipzig 2006.

Schweizerisches Rotes Kreuz, Webseite: https://www.icrc.org/de/wer-wir-sind/geschichte-des-ikrk.

Schweizerisches Rotes Kreuz, 150 Jahre SRK: https://www.srk-luzern.ch/uber-uns/unser-gedankengut/150-jahre-srk.

Schweizerisches Rotes Kreuz, Solferino: Die Anfänge des Roten Kreuzes: https://geschichte.redcross.ch/ereignisse/ereignis/solferino-die-anfaenge-des-roten-kreuzes.html .

Troxler Walter, Menschen und Kanonen. Die Fakten. In: Jung, Joseph (Hg.): Einigkeit, Freiheit, Menschlichkeit. Guillaume Henri Dufour als General, Ingenieur, Kartograf und Politiker, 2. Aufl., Basel/Zürich 2022.

Troxler Walter, So gestochen wie geschossen. Luzern und der Sonderbundskrieg in alten Darstellungen, Inwil 2022.

Troxler Walter, Interview vom 25. Oktober 2022 mit dem Büro für Geschichte.

Uniklinik Achen, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Notfall- und Militärmedizin/Kriegschirurgie: https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-geschichte-theorie-und-ethik-der-medizin/bibliothek-archive-sammlungen/sammlungen/medizinhistorische-sammlung/bilder/militaermedizin/

Wicki Dieter, Grosse Pläne mit « Schildkrötenschritten » umgesetzt, in: Schweizer Soldat 73 (1998), S.20-24. Online, ETH Bibliothek: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=sol-004%3A1998%3A73%3A%3A678.

Zeitzeugnisse, siehe die Geschichte zum Tschako unter 1847: https://www.zeitzeugnisse.ch/zeitreise/galerie/.

Crédits photographiques

Abb. 1: Kurz Hans Rudolf, Hundert Jahre Schweizer Armee, Thun 1978, Tafel nach S. 12.

Abb. 2: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-75322, Daguerrotypie auf Metallblech, Feldweibel in der Uniform eines Dragoners, um 1847.

Abb. 3: Gemeindeknzlei Hundwil, Fotograf Jürg Zürcher 2009, Tschako von Johann Jakob Knöpfel, 1847.

Abb. 4: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-24658.1-5, Helm Sonderbundskrieg, um 1847.

Abb. 5: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-144942, Aquarell, vermutlich Künstler Joseph Martignoni, um 1848, Zürcher Sappeure im Einsatz während dem Sonderbundskrieg.

Abb. 6: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-144943, Aquarell, vermutlich Künstler Joseph Martignoni, um 1848, Zürcher Pontoniere bei der Arbeit während dem Sonderbundskrieg.

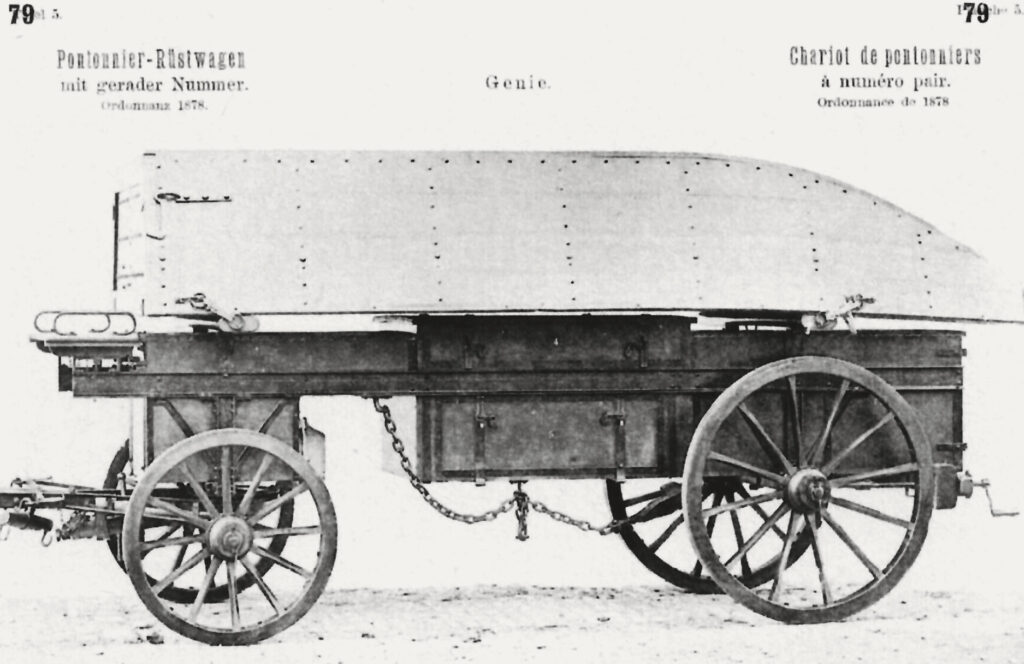

Abb. 7: Jürg Trick, Übersetzmittel der Schweizer Armee. Bern 2006, S. 27, Balkenwagen der Genie Ordonnanz 1862/78.

Abb. 8: Zentralbibliothek Zürich, e-rara, Druckgraphik, Carl Steinhäuslein, Berner Batterie Moll in Gisiokn, erstellt zwischen 1847-1854.

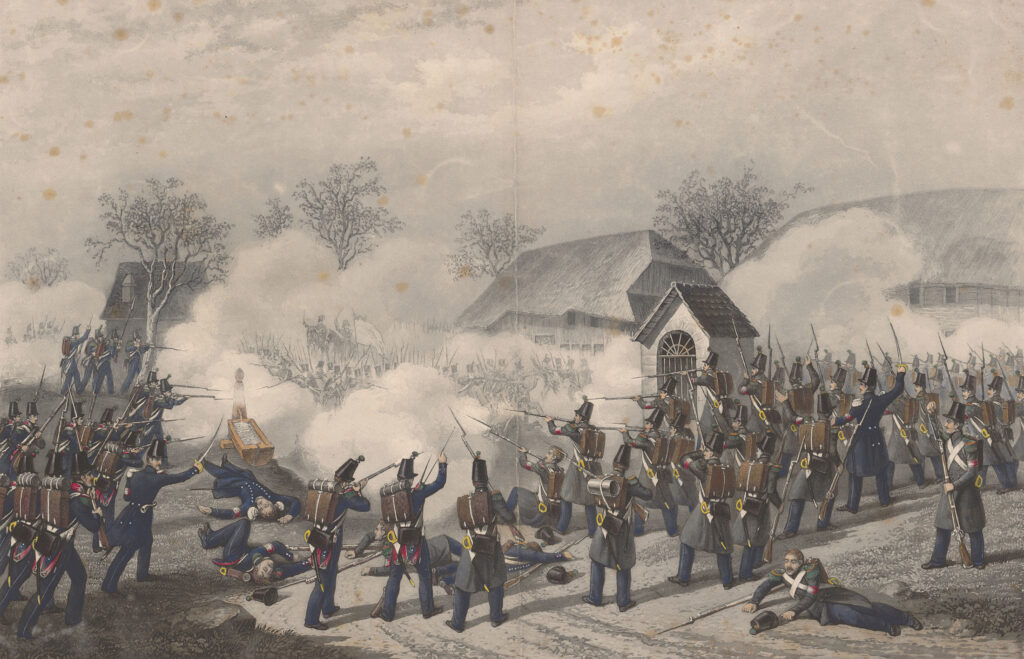

Abb. 9: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-41405, Lithographie auf Papier, Zeichner signiert Heinrich Jenny, Friedrich Schönfeld, C. Studer, um 1848, Gefecht bei Gisikon 23.11.1847.

Abb. 10: Schweizerisches Nationalmuseum, BS-1930.1605, Lithographie auf Papier, koloriert, Zeichner J. Zeigler, Druckerei Orell Füssli Zürich, Herausgeber H. Fischer Bern, um 1850-1890, Sonderbundskrieg in Gisikon 23.11.1847.

Abb. 11: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-144937, Lithographie, Künstler Heinrich Jenny, Druckerei C. Studer, um 1848, Gefecht vor Meierskappel am 23.11.1847.

Abb. 12: Zentralbibliothek Zürich, e-rara, Aquatinta, Künstler Joseph Martignoni, Hürlimann Johann, Durckerei Leuthold Hans Felix, zwischen 1847-1850, Sonderbundskrieg in Geltwyl.

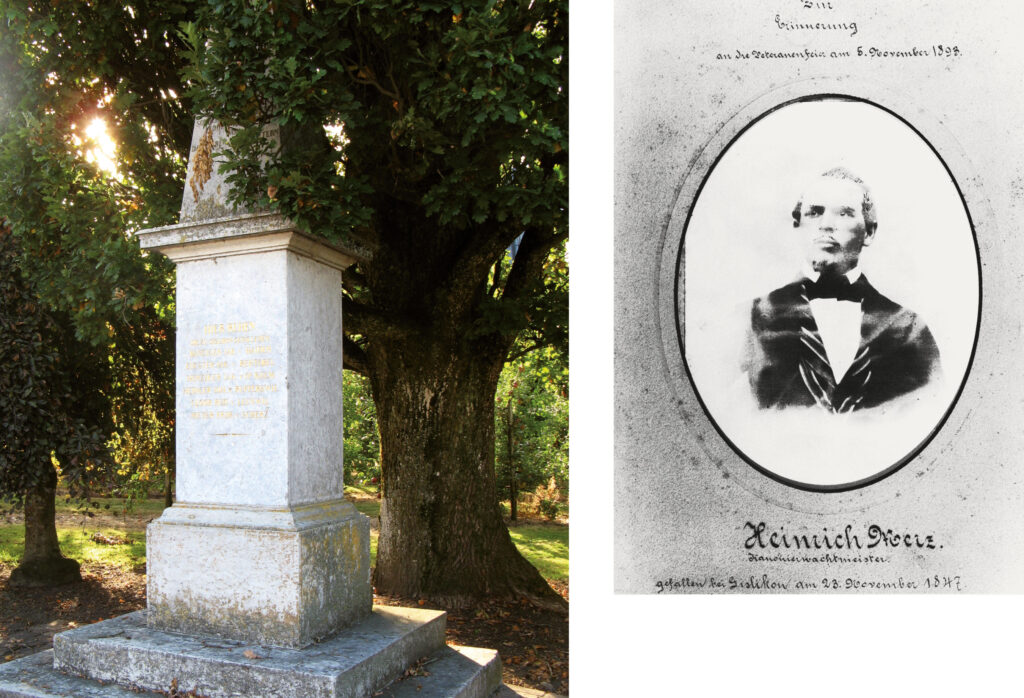

Abb. 13:Gemeinde Geltwil, Denkmal zum Sonderbundskrieg.

Abb. 14: Gemeinde Hägendorf, Fotograf Hans Sigrist, Kanonierwachtmeister Heinrich Merz, vor 1847.

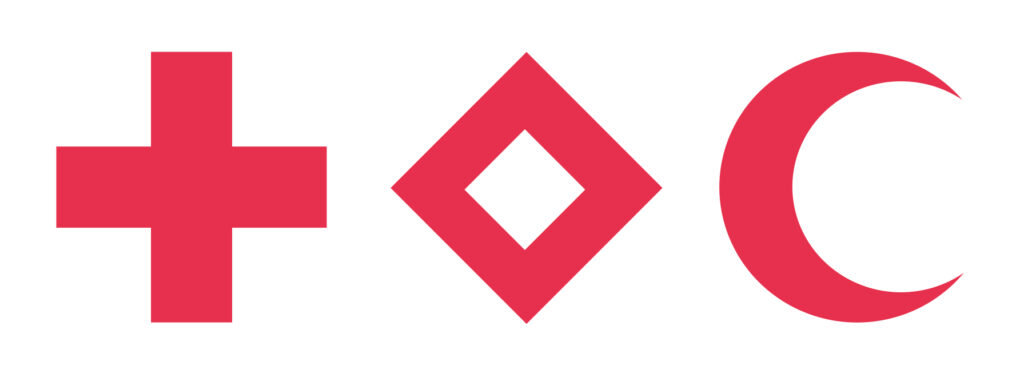

Abb. 15: Schweizerisches Rotes Kreuz, Symbole.

Fig. 1: Les fusils sont pour la plupart des modèles d’origine française, modifiés en Suisse dans les années 1840. L’équipement des soldats ne diffère guère de part et d’autre.

Fig. 2: Portrait d’un sergent-major des troupes fédérales en uniforme de dragon. Les dragons sont les cavaliers d’infanterie qui utilisent leurs chevaux non sur le champ de bataille mais pour transporter le matériel.

Fig. 3, à gauche: Shako de Johann Jakob Knöpfel. Cet Appenzellois de 24 ans a de la chance: à Gisikon, une balle érafle son shako depuis l’arrière sans le blesser. À l’avant, sur un carré posé en losange figure un «A» pour Appenzell. En dessous, les lettres V et R signifient «Vsserrhoden» (ou Appenzell Rhodes-Extérieures), demi-canton protestant combattant dans les troupes fédérales. Quant à Appenzell Rhodes-Intérieures, l’autre demi-canton catholique, il choisit la neutralité pendant la guerre du Sonderbund, tout comme Neuchâtel.

Fig. 4, à droite: Le casque d’un cavalier, dit «à la romaine». Mais dans la plupart des cas, le couvre-chef se limite à un shako.

Fig. 5 et 6: Deux aquarelles représentant les troupes zurichoises du génie en 1847. À gauche, les sapeurs en action, et à droite, les pontonniers au travail.

Les troupes fédérales ont suffisamment d’uniformes tandis que celles du Sonderbund en manquent, c’est pourquoi les hommes vont souvent au combat en tenue civile. Mais les troupes du Général Dufour ne forment pas encore une armée suisse homogène, cette dernière ne devenant une prérogative fédérale qu’à partir de 1874. Elles rassemblent des contingents cantonaux, le seul signe distinctif étant le brassard suisse rouge à croix blanche, introduit par G.H. Dufour en 1840-1841. Dans le camp du Sonderbund, les brassards sont verts mais ils ne sont pas portés systématiquement.

Ce n’est qu’avec l’adoption de la Constitution fédérale de 1848 que l’équipement de l’armée est repensé. Pour toute nouvelle acquisition, les cantons doivent se conformer aux règlements fédéraux. Ce qui se fait en France et en Allemagne sert de modèle. Dès 1861, l’uniforme, certes flatteur mais peu pratique, est petit à petit modernisé pour devenir plus fonctionnel. Vers 1900, l’importance du camouflage est reconnue et intégrée dans la tenue militaire.

Fig. 7: Un chariot de pontonniers au XIXe siècle. Le Sonderbund n’a aucun pont flottant, contrairement aux troupes fédérales qui disposent de dix compagnies de sapeurs et trois de pontonniers. Ils en construisent sur la Reuss notamment à Lunnern, à Sins et à Eien.

Fig. 8: Après la guerre, Carl Steinhäuslin, lui-même engagé dans la guerre du Sonderbund, dépeint la batterie Moll à Gisikon avec son «arme lourde».

Fig. 10: Illustration des bombardements à Gisikon, réalisée après la guerre du Sonderbund, avec le Pilate en arrière-fond. Au centre, un soldat fédéral blessé au sol, en bas à droite, un cheval mourant. Cette image est l’une des rares à décrire des moments chaotiques et douloureux.

Fig. 11: Le 23 novembre 1847, pendant les combats qui se déroulent en même temps à Meierskappel, Honau et Gisikon, une femme verse à boire à des soldats fédéraux. Les femmes sont rarement représentées dans ces scènes de guerre. Quel rôle jouent-elles? Fournissent-elles des repas aux soldats? Soignent-elles les blessés? Fuient-elles avec les enfants et les personnes âgées? On n’en sait quasiment rien.

Fig. 12: La gravure a pour légende: «Geltwyl: le 12 novembre vers midi, le Colonel Elgger commandant les troupes du Sonderbund arriva avec 2000 hommes et fit encercler la localité. Ils attaquèrent les deux compagnies Fischer et Sandmeyer et se battirent si vaillamment que l’ennemi fut obligé de se retirer pour ne pas être mis en pièce. À cette occasion, le brave Capitaine Fischer et plusieurs de ses hommes perdirent la vie.»

Fig. 13, à gauche: Un des rares monuments consacrés à la guerre du Sonderbund à Geltwil, portant l’inscription suivante: «Aux soldats confédérés tombés les 12 et 23 novembre 1847 à Geltwil et Gisikon dans la lutte contre le Sonderbund, les habitants du Freiamt reconnaissants.» On peut toutefois se demander si ces derniers, en grande partie conservateurs, éprouvaient vraiment ce sentiment envers les troupes fédérales victorieuses du Sonderbund.

Fig. 14, à droite: Heinrich Merz, sergent-canonnier de Hägendorf, tué à Gisikon le 23 novembre 1847 avec deux autres hommes de la même batterie. En janvier 1848, ils reçoivent une distinction posthume du Conseil d’État du canton de Soleure en hommage à ces «militaires qui sont tombés au champ d’honneur, héroïquement morts pour la patrie.»

Fig. 15: En 1859, le Genevois Henry Dunant assiste à la bataille de Solférino. Bouleversé de voir que les soldats blessés sont laissés pour compte sur le champ de bataille, il lance un mouvement qui donnera naissance au Comité international de la Croix-Rouge. Aux couleurs inversées des armoiries suisses, le brassard blanc à croix rouge est reconnu comme signe de protection et d’identification dès 1864. En 1876, le gouvernement turc adopte le croissant rouge, officialisé dans les Conventions de Genève en 1929. Jusqu’à maintenant, l’emblème du cristal rouge est encore peu présent.

Textes et images des panneaux

Références et lectures conseillées

Altermatt Leo, Miscellen: Der Kanton Solothurn im Sonderbundskrieg, zwei Briefe, in: Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, Nr. 26, 1953, online: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=jsg-003%3A1953%3A26%3A%3A528.

Blog Nationalmuseum, Meyer Benedikt, Tutti Fratelli: https://blog.nationalmuseum.ch/2019/09/dunant-und-das-rote-kreuz/ (Stand: 1.9.20, Zugriff: 26.1.23).

Bossard-Borner Heidi, Interview vom 2. Dezember 2022 mit dem Büro für Geschichte.

Gernet Hilmar, Luzerns heiliger Krieg. Eine historische Reportage zum Sonderbundskrieg 1847 und den Gefechten auf Luzerner Bodern, Hitzkirch 1997.

HLS, Genietruppen: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008581/2006-11-28/.

HLS, Rotes Kreuz: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025812/2016-06-27/.

HLS, Sanität: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/046507/2012-01-06/.

HLS, Sonderbund: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017241/2012-12-20/.

HLS, Uniformen: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008586/2014-01-14/#HDieEntwicklungbis1848.

Lippert Hans, Wundatlas. Geschichte der Wundheilung, 2. Auflage, Leipzig 2006.

Schweizerisches Rotes Kreuz, Webseite: https://www.icrc.org/de/wer-wir-sind/geschichte-des-ikrk.

Schweizerisches Rotes Kreuz, 150 Jahre SRK: https://www.srk-luzern.ch/uber-uns/unser-gedankengut/150-jahre-srk.

Schweizerisches Rotes Kreuz, Solferino: Die Anfänge des Roten Kreuzes: https://geschichte.redcross.ch/ereignisse/ereignis/solferino-die-anfaenge-des-roten-kreuzes.html .

Troxler Walter, Menschen und Kanonen. Die Fakten. In: Jung, Joseph (Hg.): Einigkeit, Freiheit, Menschlichkeit. Guillaume Henri Dufour als General, Ingenieur, Kartograf und Politiker, 2. Aufl., Basel/Zürich 2022.

Troxler Walter, So gestochen wie geschossen. Luzern und der Sonderbundskrieg in alten Darstellungen, Inwil 2022.

Troxler Walter, Interview vom 25. Oktober 2022 mit dem Büro für Geschichte.

Uniklinik Achen, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Notfall- und Militärmedizin/Kriegschirurgie: https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-geschichte-theorie-und-ethik-der-medizin/bibliothek-archive-sammlungen/sammlungen/medizinhistorische-sammlung/bilder/militaermedizin/

Wicki Dieter, Grosse Pläne mit « Schildkrötenschritten » umgesetzt, in: Schweizer Soldat 73 (1998), S.20-24. Online, ETH Bibliothek: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=sol-004%3A1998%3A73%3A%3A678.

Zeitzeugnisse, siehe die Geschichte zum Tschako unter 1847: https://www.zeitzeugnisse.ch/zeitreise/galerie/.

Crédits photographiques

Abb. 1: Kurz Hans Rudolf, Hundert Jahre Schweizer Armee, Thun 1978, Tafel nach S. 12.

Abb. 2: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-75322, Daguerrotypie auf Metallblech, Feldweibel in der Uniform eines Dragoners, um 1847.

Abb. 3: Gemeindeknzlei Hundwil, Fotograf Jürg Zürcher 2009, Tschako von Johann Jakob Knöpfel, 1847.

Abb. 4: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-24658.1-5, Helm Sonderbundskrieg, um 1847.

Abb. 5: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-144942, Aquarell, vermutlich Künstler Joseph Martignoni, um 1848, Zürcher Sappeure im Einsatz während dem Sonderbundskrieg.

Abb. 6: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-144943, Aquarell, vermutlich Künstler Joseph Martignoni, um 1848, Zürcher Pontoniere bei der Arbeit während dem Sonderbundskrieg.

Abb. 7: Jürg Trick, Übersetzmittel der Schweizer Armee. Bern 2006, S. 27, Balkenwagen der Genie Ordonnanz 1862/78.

Abb. 8: Zentralbibliothek Zürich, e-rara, Druckgraphik, Carl Steinhäuslein, Berner Batterie Moll in Gisiokn, erstellt zwischen 1847-1854.

Abb. 9: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-41405, Lithographie auf Papier, Zeichner signiert Heinrich Jenny, Friedrich Schönfeld, C. Studer, um 1848, Gefecht bei Gisikon 23.11.1847.

Abb. 10: Schweizerisches Nationalmuseum, BS-1930.1605, Lithographie auf Papier, koloriert, Zeichner J. Zeigler, Druckerei Orell Füssli Zürich, Herausgeber H. Fischer Bern, um 1850-1890, Sonderbundskrieg in Gisikon 23.11.1847.

Abb. 11: Schweizerisches Nationalmuseum, LM-144937, Lithographie, Künstler Heinrich Jenny, Druckerei C. Studer, um 1848, Gefecht vor Meierskappel am 23.11.1847.

Abb. 12: Zentralbibliothek Zürich, e-rara, Aquatinta, Künstler Joseph Martignoni, Hürlimann Johann, Durckerei Leuthold Hans Felix, zwischen 1847-1850, Sonderbundskrieg in Geltwyl.

Abb. 13:Gemeinde Geltwil, Denkmal zum Sonderbundskrieg.

Abb. 14: Gemeinde Hägendorf, Fotograf Hans Sigrist, Kanonierwachtmeister Heinrich Merz, vor 1847.

Abb. 15: Schweizerisches Rotes Kreuz, Symbole.